刊登於

最後更新於

A在良好的教育環境底下成長,從小就熱心公益,時常關懷弱勢團體。長大後A為了能夠幫助更多人,與其他志同道合的夥伴一起創立了照顧街友的組織,主要以募款或申請政府補助等非營利的方式供應街友免費的食物。但是近期因為受到新冠肺炎疫情的影響,經濟環境低迷,非營利組織所收到的捐款也大打折扣,A苦惱不已,不知道法律制度上有沒有其他方式,可以讓非營利組織更能自給自足?

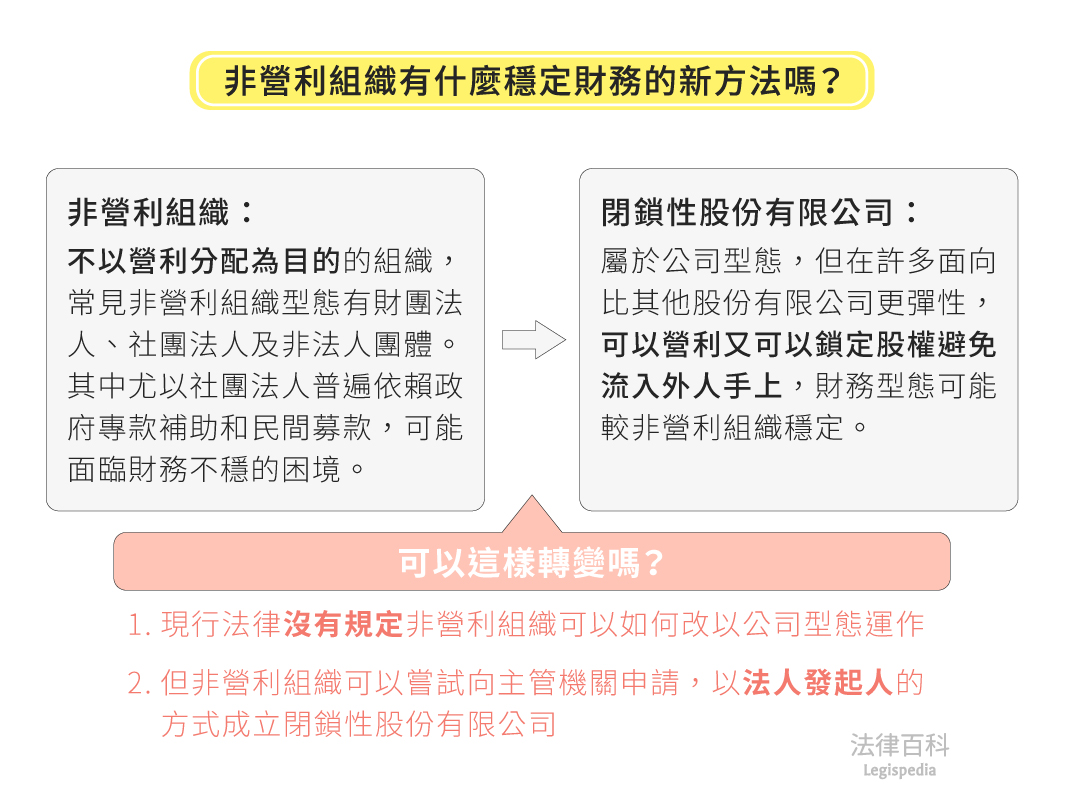

一、什麼是非營利組織?可能有什麼困境?(見圖1)

我國法規對於非營利組織的概念並沒有特別的定義,但主要可以定義為「不以營利分配為目的」的組織,不將盈餘分配給成員或參與者。常見的非營利組織型態包含財團法人、社團法人及非法人團體[1]。

財團法人是以財產為基礎成立的團體法人,主要經費來源為財產捐贈,較沒有資金短缺的問題[2]。但是社團法人是以社員為基礎成立,一般而言,只能透過有限的商業模式或捐贈,將所得用於公益,因此社團法人組織普遍對於政府專款補助,及民間募款有高度依存性[3],較難以成為自給自足、永續發展的組織,許多組織更陷入財務不穩定的困境。

二、什麼是閉鎖性股份有限公司?和股份有限公司的差異?

閉鎖性股份有限公司是公司法下的一種公司型態,於法律上的組織型態屬於營利的社團法人[4]。相較一般股份有限公司,閉鎖性股份有限公司在許多面向比其他公司型態有更多彈性,例如在一定的範圍內可用勞務方式出資、股東人數限制在50人內、可利用章程規定限制股權轉讓等[5]。

三、非營利組織可改以閉鎖性股份有限公司運作嗎?

閉鎖性股份有限公司這種既可以營利,又可以鎖定股權避免流入外人手上的經營型態,吸引了部分非營利組織的目光,希望把非營利組織改組成閉鎖性股份有限公司,藉由公司可以營利的優點,解決組織財務不穩定的困境。但閉鎖性股份有限公司與非營利組織最大的區別在於閉鎖性股份有限公司以「營利」為目的,所賺取的錢可以分配給股東,本質上與非營利組織「不以營利分配為目的」的性質不同。如此本質上的差異,導致了轉換上的實際困難。

(一)現行法規下的作法

現行法規沒有規定非營利組織「可以」及如何「改以」公司型態運作,也就是說,在法律組織架構的變換上,非營利組織還沒有直接的法律依據可以變更為任何公司型態的法人,只有股份有限公司變更為閉鎖性股份有限公司的規定[6]。

不過依照我國公司法的規定,法人若是符合目的事業主管機關的核准,可以擔任閉鎖性股份有限公司的發起人[7]。這個規定似乎是提供了一個可能的管道,讓非營利組織有機會以「作為法人發起人」的方式,投資設立一間新的閉鎖性股份有限公司,達到與「改以」閉鎖性股份有限公司運作的類似效果。

(二)非營利組織設立公司的案例

在2018年,確實有非營利組織「社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會」(簡稱好牧人全人關顧協會)向政府請願,希望透過公司法的規定,使得非營利組織能作為閉鎖性股份有限公司的發起人,投資設立閉鎖性股份有限公司。在歷經多次跨部會的協調,好牧人全人關顧協會成功取得內政部、衛生福利部與經濟部核准擔任發起人,並完成公司設立登記,成為我國第一個結合非營利性社團法人及閉鎖性股份有限公司的案例[8]。

由此可知,非營利組織作為法人發起人創立公司目前仍是處於實驗階段,有很多配套措施尚待檢驗,但也為非營利組織永續經營另外開啟了一道門,這個趨勢值得持續觀察。

四、結論

由於臺灣目前還沒有允許非營利組織可以「改以」閉鎖性股份有限公司運作的直接法律依據,A如果想將他所籌組的關懷街友團體,直接變更為閉鎖性股份有限公司,因兩者本質上的差異,現階段應有困難。但A不妨依循前例,嘗試向內政部提出申請,以作為法人發起人的方式成立閉鎖性股份有限公司,如能取得核准,或許可以達到與「改以」閉鎖性股份有限公司運作的類似效果,有望讓組織的財務狀況更穩定。

財團法人得否經營商業為公司之發起人(股東)?

依公司法第128條第3項規定政府或法人均得為發起人。但法人為發起人者,以左列情形為限:

1、公司或有限合夥。

2、以其自行研發之專門技術或智慧財產權作價投資之法人。

3、經目的事業主管機關認屬與其創設目的相關而予核准之法人。

財團法人係屬公益性質,與以營利為目的之公司組織,性質不同,惟財團法人為達成公益目的而有營業之必要,宜由各該管主管機關依相關法令規定卓處。

只要經主管機關首肯,不一直都是嗎?2018第一例嗎?