刊登於

最後更新於

一名5歲兒童在泳池因腳抽筋而溺水,在場的兒童父親、救生員、路人A皆看到這一幕,卻沒有人出面救助,導致兒童溺斃。試問,誰會構成犯罪?

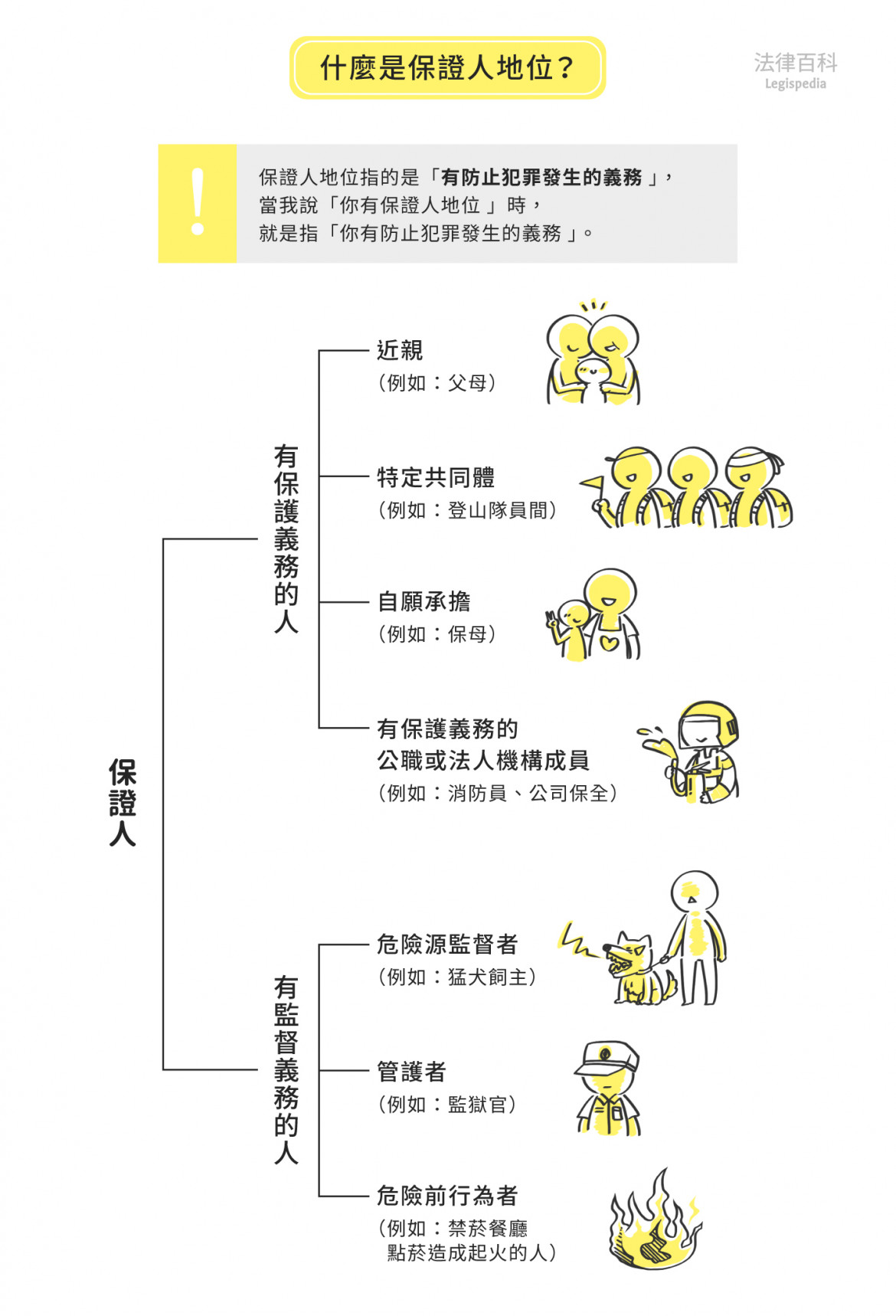

在筆者撰寫介紹作為犯與不作為犯的文章[1]中曾提及,不作為犯可依「是否只能以不作為的方式完成犯罪」分為「純正不作為犯」和「不純正不作為犯」兩種型態。其中,「不純正不作為犯」的成立是以具有「保證人地位」為前提。(見圖1)

一、「保證人地位」的意思

保證人地位指的是「有防止犯罪發生的義務」。也就是當我說「你有保證人地位」時,這句話的意思就是「你有防止犯罪發生的義務」。

我國刑法第15條第1項[2]規定:「對於犯罪結果之發生,法律上有防止之義務,能防止而不防止者,與因積極行為發生結果者同。」換句話說,立法者直接規定,當你明明有「義務」防止犯罪發生,卻不採取適當措施時(也就是不作為),那就等同你是以作為方式構成犯罪。

因此反過來說,如果你根本沒有防止犯罪發生的義務,縱使你不作為,也沒有成立犯罪的空間。

二、保證人地位的類型

雖然刑法並未詳細規定誰具有保證人地位,但學說上有幾個分類[3]:

(一)有保護義務的人

對「特定法益」有保護義務的保證人地位。

1. 特定近親關係,例如父母、配偶。

2. 特定共同體關係,例如一同攀登聖母峰的登山隊員間。

3. 自願承擔保護義務者,例如保母、泳池救生員。

4. 結合保護義務的特殊公職或法人機構成員,例如消防隊員。

(二)有監督義務的人

對「特定危險源」有監督義務的保證人地位。

1. 危險源的監督者,例如猛犬的飼主、設置廣告招牌的店家、商品製造人[4]。

2. 管護他人者,例如監獄官、病院裡具攻擊性病患的負責人員。

3. 危險前行為者[5],例如在禁菸餐廳點菸導致餐廳起火的人。

三、案例說明

回到本文案例來看,兒童父親、救生員跟路人A,3人同時看到兒童溺水,卻沒有一個人出手救助,導致兒童溺斃,但畢竟兒童是自己不慎溺斃,不是這3個人動手殺害的,那麼還會有人構成犯罪嗎?

(一)兒童父親

兒童父親對溺水兒童而言,具有「特定近親關係」。也就是說,父親有保護兒童的義務,所以當父親眼睜睜看著兒童溺斃時,父親會成立殺人罪[6]的不作為犯。

(二)救生員

救生員對溺水兒童是屬「自願承擔保護義務者」。因為救生員的工作本來就是幫助、保護所有可能在泳池發生危險的人,所以如果救生員看到溺水兒童卻不伸手救助,就是違背自己的工作義務,同樣成立殺人罪的不作為犯。

(三)路人A

路人A顯然與溺水兒童沒有任何關係,只是碰巧在同一個時間和溺水兒童出現在同一個泳池,並不會因此產生保護義務或監督義務而負有保證人地位。所以,即便在道德倫理上,路人A可能被譴責,但在法律上,路人A縱使不救溺水兒童,也不需要負任何責任。

求解,麻煩了。