刊登於

最後更新於

【案例一】

2021年3月,彰化地方法院作出一件無罪判決,揭發員警面對陳抗民眾採取「假摔」的方式製造陳抗民眾妨害公務的嫌疑,法院在判決書裡面也附帶批判了高層「傷害了基層員警及國家的執法公信力[1]」。

【案例二】

而同年4月,又發生一名民眾A於社群媒體貼文指控,走在路上時遭員警以「我沒看過你」、「神情緊張」為由,要求其出示身份證明文件表示身分,民眾認為警方臨檢無執法依據而拒絕表明身分,隨後與警方發生爭執,警方便以遭A罵「蠢」、涉嫌妨害公務罪為由,以現行犯逮捕A[2]。

- 臺灣彰化地方法院109年度訴字第687號刑事判決:「……也正因分局長事前指示遭遇陳抗民眾推擠時,員警要直接順勢跌倒,並將陳抗人士以現行犯逮捕,導致員警◯◯◯雖有跌倒受傷,本院仍無法排除其係為了要逮捕被告而順勢倒地的可能。因此,這些來自高層的指示和壓力,實已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。」

- 中央社(2021),《控訴警不當盤查 音樂老師到派出所報案》。

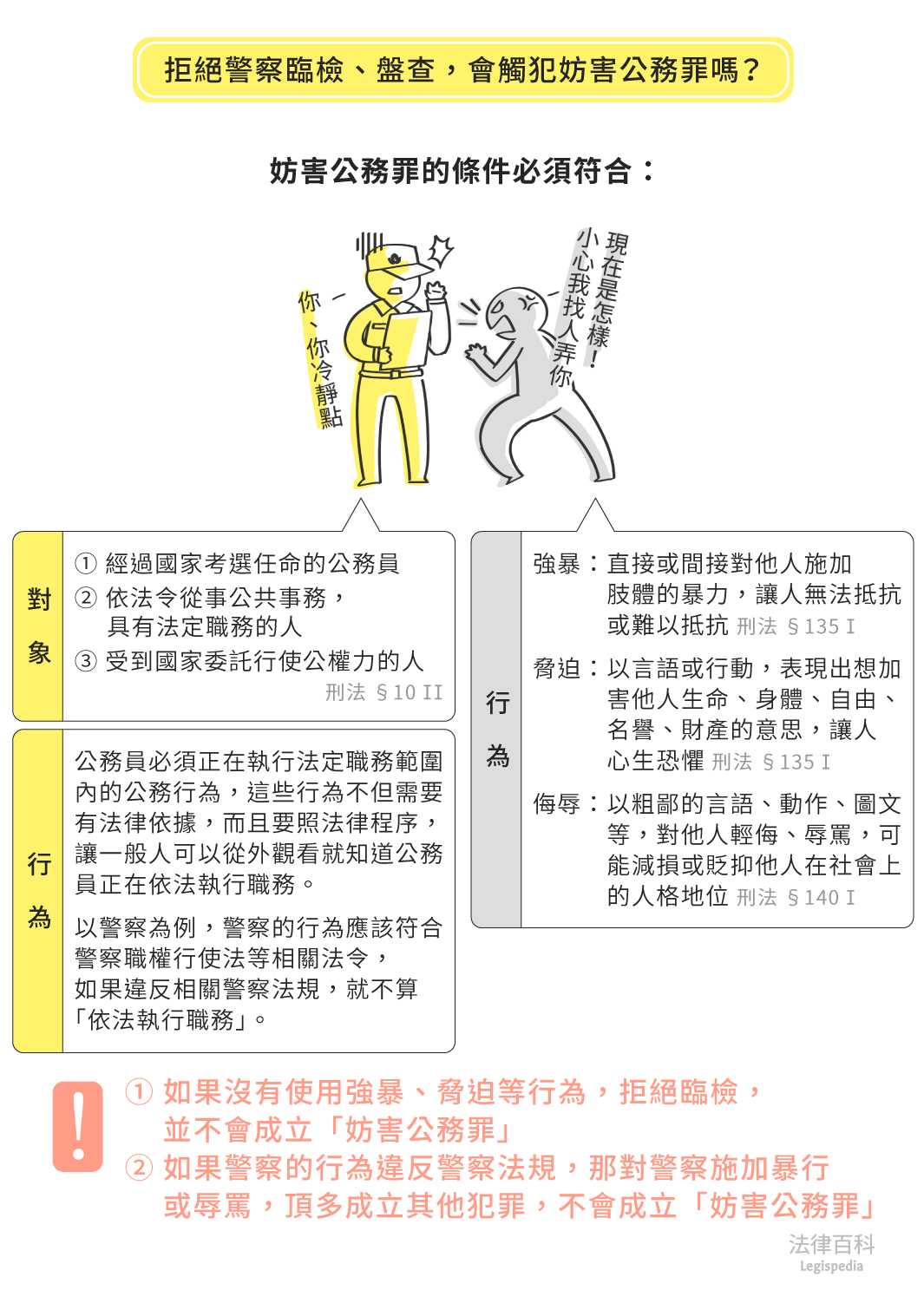

暫不討論警員臨檢的理由是「因為附近常有流鶯」,是不是真的合理,也暫不討論影片中的員警執法時是否符合警察服制條例及警察制服式樣及應佩帶標識規定的問題。員警與民眾間因為執法問題而衍生的妨害公務爭議,每每造成激烈論戰,有痛批員警濫權執法的;也有力挺員警守護治安的,但究竟妨害公務是什麼呢?(見圖1)

一、妨害公務的法律依據

員警可能會警告「你現在涉嫌妨害公務」,通常是指刑法第135條[1]第1項「對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者」以及第140條[2]第1項前段「於公務員依法執行職務時,當場侮辱者」,究竟構成要件有哪些?實務見解又是如何解釋這些要件?

我們先以數學算式的方法單純從文字上拆解:

第135條第1項:「公務員+依法執行職務時+遭受強暴或脅迫」

第140條第1項:「公務員+依法執行職務+遭受當場侮辱」

可以得到幾個關鍵字:「公務員」、「依法執行職務」、「強暴或脅迫」、「侮辱」,以下就來跟讀者介紹。

二、員警是公務員嗎?

員警是依照法令服務於國家、地方自治團體,具有法定職務權限的公務員,在法律上稱為「身分公務員[3]」。

三、依法執行職務

公務員必須執行他職務範圍內的行為,不只是對一般國民限制權利、課予義務的公權力行為,而包含一切公務行為。執行職務不但需要有法令作為依據,而且要具備「法定形式」,可以讓一般人知道該公務員是正在依法執行職務的公務員[4]。

以警察的狀況來說,警察在執行職務時,應該符合警察職權行使法等相關法令所定的要件才行,如果違反警察法規等相關規定,自然就不算「依法執行職務」。

四、強暴、脅迫與侮辱

(一)強暴

是指直接或間接對於人施加肢體的暴力,對被害人的抗拒加以壓制,或使被害人處於不能抗拒的狀態[5]。

(二)脅迫

是指以言語或行動,表現出加害他人生命、身體、自由、名譽、財產的意思,或把這些加害他人的意思通知被害人,使被害人心生畏懼[6]。

(三)侮辱

以粗鄙的言語、舉動、文字、圖畫等,對他人輕侮、辱罵,可能減損或貶抑他人在社會上客觀存在的人格地位。只需要有減損或貶抑被害人的聲譽、人格及社會評價的「可能性」就會成立犯罪,不需要真的有發生損害[7]。

五、結論

既然妨害公務是要在公務員依法執行職務時,加以妨害才可能成立,若公務員的行為是逾越職務範圍的行為,就難以符合「依法執行職務」的要件,縱使民眾對這種行為有所妨害,也與妨害公務有一段距離,這也可以從案例一的判決中看出來。所以如案例二的狀況,假設最後法院認為警察限制A人身自由的行為是違法的,那麼A可能就不會成立妨害公務罪[8]。

公務員所執行的事項如果並非法令內所應為的職務,縱然遭受到民眾的強暴、脅迫或當場侮辱,除非民眾的行為足以構成其他犯罪,才會有另外的刑責,但仍與妨害公務罪沒有關係。