刊登於

最後更新於

一、前言

與一般民眾相較,公務機關可輕易取得人民的個人資料[1],例如稅捐機關可查詢個人財產與所得資料、戶政機關可查詢戶籍資料、警政機關可查詢犯罪前科等資料,如果公務機關可擅自蒐集、處理、利用個人資料,將造成社會不安,對當事人更會造成難以彌補的傷害。

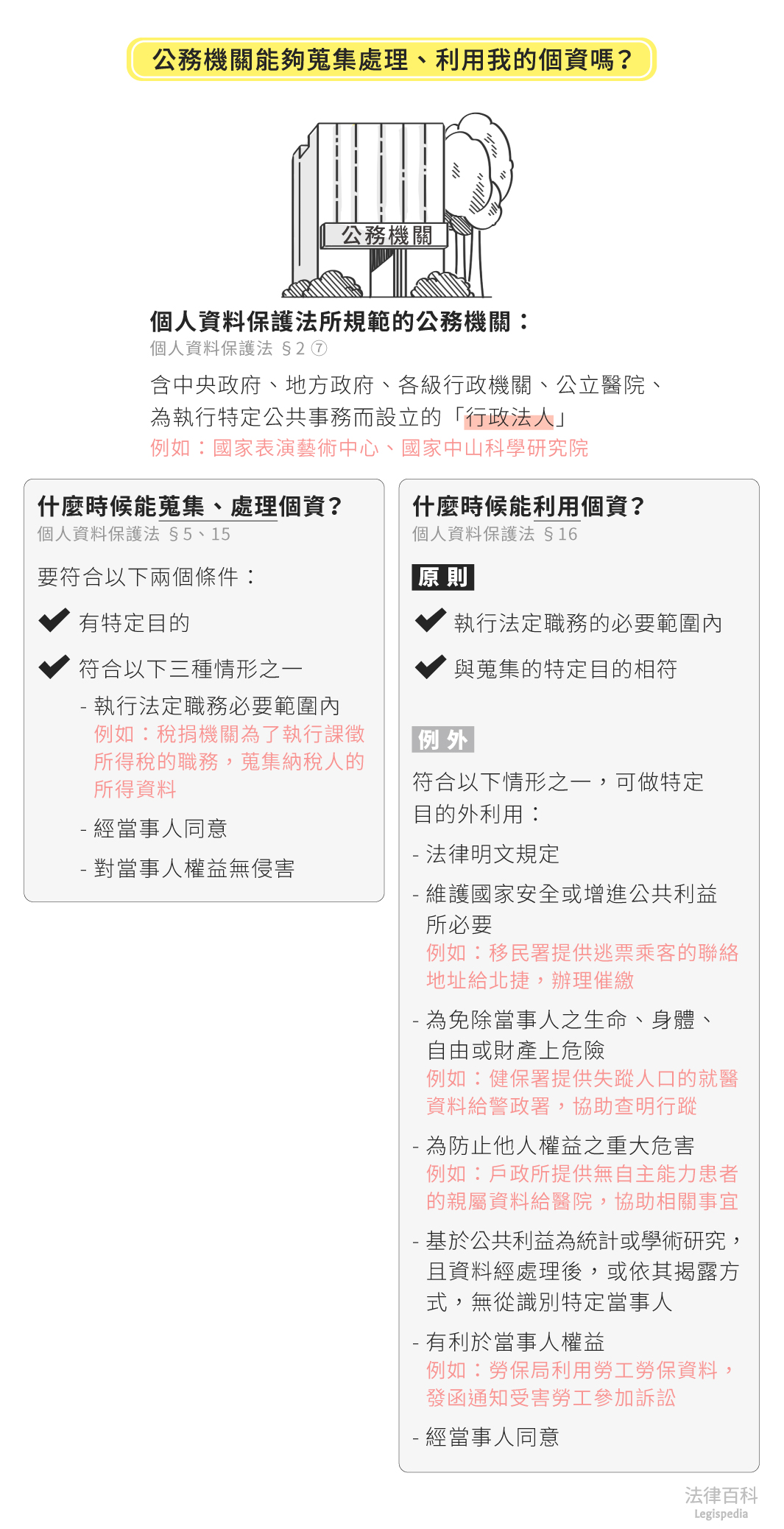

二、為限制公務機關任意蒐集個人資料,個人資料保護法對於公務機關有何規範?(見圖1)

(一)個人資料保護法對公務機關的定義

「公務機關」的定義規定於個人資料保護法第2條第7款,是指「依法行使公權力之中央或地方機關或行政法人[2]」。

「中央或地方機關」是指中央政府、地方政府及隸屬於政府的各級行政機關,「行政法人」則是指中央目的事業主管機關,為執行特定公共事務,依法律設立的公法人[3],例如「國家表演藝術中心」、「國家中山科學研究院」、「國家災害防救科技中心」,都是屬於行政法人。

(二)較特別的是,依法務部的函釋[4],「公立醫院」也屬於個人資料保護法規範的公務機關,因為公立醫院也會行使部分的公權力行為,且公立醫院所持有的資訊屬於政府資訊,因此「公立醫院」在性質上也屬於公務機關。

三、個人資料保護法對公務機關的規範

(一)公務機關合法蒐集或處理個人資料的要件

公務機關蒐集處理個人資料須具備2項要件:

1. 應有特定目的[5]。

2. 符合個人資料保護法第15條規定的三種情形之一[6]:

(1)「執行法定職務必要範圍內」;

(2)「經當事人書面同意」;

(3)「對當事人權益無侵害」。

例如,稅捐稽徵機關為了執行法律規定的課徵所得稅職務,蒐集處理全國納稅人的所得資料,以達行政目的,就是個人資料保護法所允許的蒐集行為。

(二)公務機關合法利用個人資料的要件

公務機關原則上只能在執行法定職務的必要範圍內利用個人資料,並與蒐集的特定目的相符[7]。

如果公務機關要將蒐集的個人資料進行「特定目的外利用」(也就是用於其他目的),例如中央健康保險署將蒐集到的個人健保資料提供給國家衛生研究院建置「全民健康保險研究資料庫」進行學術研究,就必須以「學術研究」的目的再重新蒐集一次個人資料,但如此將增加民眾的困擾及機關的成本。為解決此問題,個人資料保護法第16條但書規定,只要符合以下要件之一,公務機關就可以進行個人資料的特定目的外利用:

1. 法律明文規定。

2. 為維護國家安全或增進公共利益所必要。

例如內政部移民署將違反大眾捷運法第49條[8]旅客的聯絡地址,給臺北大眾捷運股份有限公司辦理催繳作業,是為了確保債務履行、促進大眾捷運系統健全發展,以增進公共福利,應可認為是為了增進公共利益所必要[9]。

3. 為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。

例如中央健康保險署將健保醫療費用資料中有關失蹤人口的就醫日期、就醫的醫事機構地址等資料提供給內政部警政署,幫助警政署儘速查明失蹤人口的行蹤,應可認為是為了免除失蹤人口的生命、身體、自由或財產上危險[10]。

4. 為防止他人權益之重大危害。

例如醫院為免除病人生命、身體之危險,向戶政事務所請求提供無自主能力患者的親屬戶籍資料,以通知患者親屬協處相關事宜,戶政事務所提供個人資料的行為,可認為是為了防止患者權益之重大危害[11]。

5. 公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。

6. 有利於當事人權益。

例如勞工保險局透過勞工個人勞工保險資料,主動發函污染事件的受害勞工告知參加訴訟相關事宜,可認為是有利於當事人(勞工)的權益[12]。

7. 經當事人同意。

四、結論

公務機關在蒐集、處理、利用個人資料時,須特別留意是否符合個人資料法的相關規定,民眾也可透過檢視上述個人資料保護法的規定,判斷公務機關蒐集、處理、利用個人資料的行為是否合法,以保障自身的權益。

(1)公立學校 (2)公營事業機關 (3)衛生福利部 (4)國家表演藝術中心