刊登於

最後更新於

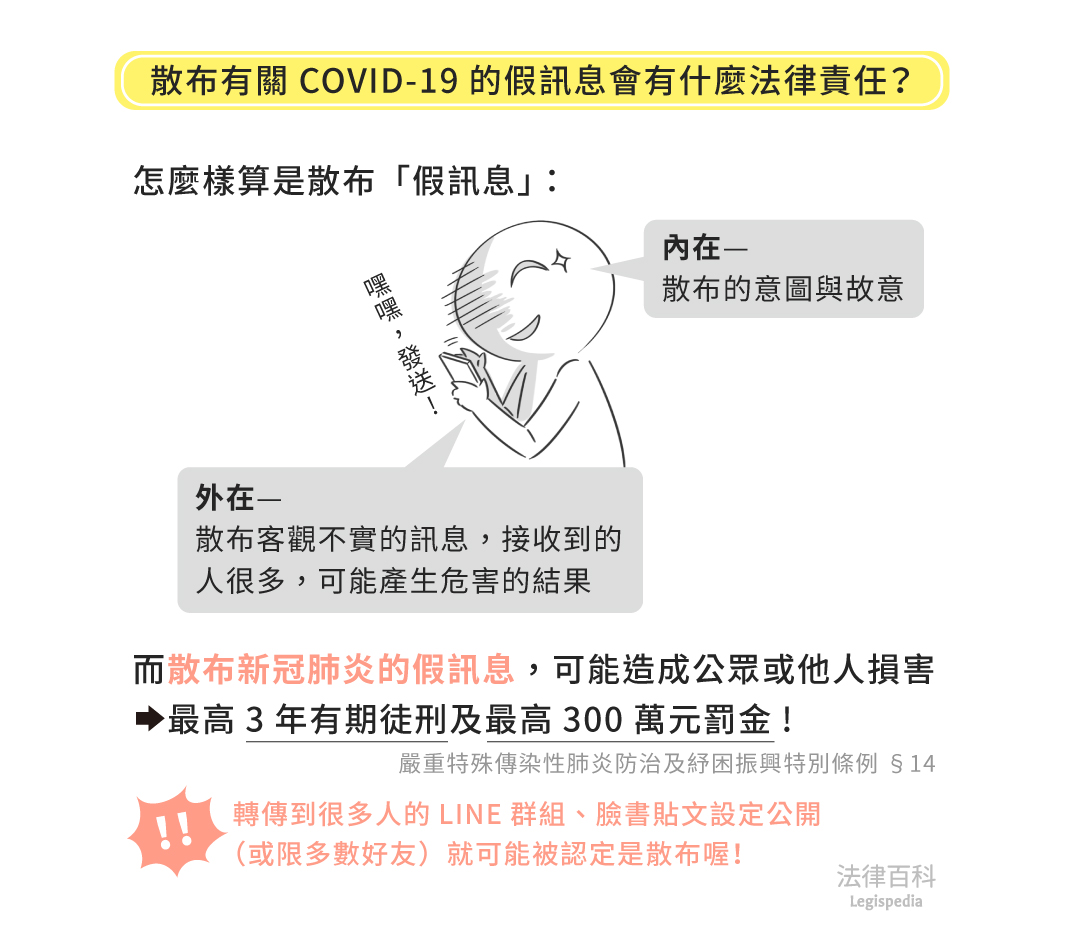

2021年上半年,國內疫情嚴峻,除了每天下午2點的中央疫情指揮中心所公布的新冠肺炎資訊以外,也有各家媒體新聞的報導,先不討論新聞報導內容也有錯誤不實的可能,在日常生活中使用之社群網路更是充斥許多不實訊息,也會影響到人民接收資訊的正確性。在此筆者並無意對資訊的真假做出評斷,而是針對散布、管制假訊息可能會有什麼影響,以及現行法的相關規定,做一個簡單的分析與整理。(見圖1)

資料來源:李侑宸 / 繪圖:Yen

一、到底什麼是假訊息?

我們可能會聽到「假新聞」、「假消息」、「假訊息」這些詞,那到底有什麼不同?在法律上有明確的規定嗎?如果單純從字面上的意思來看,將假消息定義為內容不正確或與事實不符合的新聞,則容易跟錯誤報導或未經查證就報導出來的新聞混淆,讓一般民眾無法明確區別、瞭解。而且對傳統新聞媒體而言,只有新聞報導錯誤、或未基於事實查證所做出來的「錯誤新聞」,而無「假新聞」一詞,用「假新聞」這個詞將會對傳統媒體業造成法律名詞定義上的誤解[1]。所以,其實在法律上沒有明確的規定,不過較多法律學者傾向使用「假訊息」一詞[2]。

本文也先採用「假訊息」這個詞,在此將假訊息定義做出以下整理、歸納:

(一)有改編新聞內容、冒名新聞組織的真實來源、偽造完全錯誤內容的新聞,以及以內容完全與圖片不符的新聞等等[3]。

(二)是出於惡意、虛偽假造、造成危害的不實訊息,也就是要具備「基於惡意欺騙公眾或創造不當經濟利益的目的」、「創造、散布可驗證的錯誤事實或誤導性訊息」、「有危害民主政治健全運作,或公共安全的可能」等要件[4]。

(三)散布者把自己或別人所揑造、纂改或杜撰的全部或部分可證明為不實的訊息,故意用圖文或影音的方式,透過媒體、網路散布,讓人誤以為其所散布的訊息是真的,因而造成公眾或個人受有損害[5]。

(四)總結來說,只要散布者心裡有散布的意圖與故意,並且知道這些客觀上的不實訊息散布出去,接收到的人很多,而且有可能產生危害的結果。

二、法律上有管制人民散布假訊息嗎?

(一)管制散布假訊息是侵害言論自由嗎?

管制人民散布假訊息,是對於人民擁有的憲法第11條[6]言論自由作出限制嗎?假訊息作為一種言論,是否受到言論自由的保障呢?美國聯邦最高法院曾表態,宣告管制虛假言論的法案,違反憲法第一修正案所保障人民也有做出虛偽的陳述自由[7]。

而在我國,雖然沒有直接對管制假訊息的法規做出類似的大法官解釋,不過可以從司法院釋字第509號解釋中發現[8],對不實的言論還是可以做出一定合理的限制。例如,為了兼顧對個人名譽、隱私及公共利益的保護,有刑法第310條誹謗罪的規定[9],就是為了保護他人名譽權,而限制人民言論自由所必需,且該條第3項已經限定了刑罰權的範圍,能證明自己盡力查證後,相信該言論是真實的話,就不會處罰,對人民的言論自由內容有所保障,沒有牴觸憲法保障言論自由的意旨。所以處罰惡意散布假訊息的行為,應該不至於過度侵害言論自由。

(二)目前有哪些針對假訊息的規定?

以下舉出一些規定來說明:

1. 社會秩序維護法

一般的散布謠言、影響公共安寧的行為,會依照社會秩序維護法處以拘留或3萬元以下的罰鍰[10]。

2. 散布選舉罷免假訊息

在選舉罷免期間,如果行為人散布假訊息、企圖影響選舉或罷免的結果,將會依選舉法規而面臨最高5年有期徒刑[11]。

3. 散布商業假訊息

為了維護商業競爭、金融以及財務信用秩序,依照公平交易法[12]與刑法[13]的規定,散布毀損他人商譽或惡意哄抬價格的假訊息,也會受罰。

三、散布有關新冠肺炎假訊息的後果

最後,來談散布新冠肺炎的假訊息會有怎樣的罰則,根據目前的規定,散布新冠肺炎疫情的謠言或不實訊息,而且可能造成公眾或他人的損害,可能面臨最高3年有期徒刑,以及最高新臺幣300萬元的罰金[14]。

法院判決認為,所謂散播就是散布、傳播給大眾的意思,如果行為人是向多數人傳遞訊息時,就符合散播的概念,而不只限於法律上不特定多數人的概念。考量到現今社群媒體發達,假訊息可以經由多數人多次轉傳與快速擴散的風險,本條所說的「散播」就應從寬解釋,只要行為人所散布訊息的對象是「很多人的LINE群組」、「設定公開(或限多數好友)的臉書貼文」,就有可能被認定為散布的行為。

四、結論

目前在地方法院已經有很多人因為轉傳假訊息而受到檢察官起訴,並且被判有罪的情形[15]。所以為了避免自己不小心轉傳或是散布到假訊息而受罰,我們應該在轉傳訊息、新聞或圖片到群組或發布貼文的同時,更加的小心謹慎,以及做到查證的義務[16]。