刊登於

關於聲請大法官解釋的規定,以前都是明定在「司法院大法官審理案件法」(下稱「大審法」),不過該法已經在2019年1月4日修正公布名稱及全文95條,並於2022年1月4日起改稱為「憲法訴訟法」[1]。

憲法訴訟法規定了「法規範憲法審查及裁判憲法審查」、「機關爭議」、「總統、副總統彈劾」、「政黨違憲解散」、「地方自治保障」和「統一解釋法律及命令」等6種憲法法庭審理的案件類型[2],但礙於篇幅有限,本文以「法規範憲法審查及裁判憲法審查」為主。

| 2022.01.03以前的大審法 | 2022.01.04以後的憲法訴訟法 | |

| 法律、命令 |

○ |

|

| 判例、決議 |

○ |

○→X |

| 裁判 |

X |

○ |

一、法律、命令

根據過去的大審法第4條[3]第1項第2款規定,「法律」跟「命令」都屬於大法官解釋的客體。而依照現行的憲法訴訟法,憲法法庭對法規範的審查權依然存在[4](見表1)。

尤其是一般人民聲請時,法規範除了法律,也包括命令[5],這裡所稱的「命令」,並不限於形式意義的命令,或使用細則、辦法、標準等法定名稱[6]者,凡是中央或地方機關,依照其職權所發布的規章或對法規適用所表示的見解(如主管機關就法規所做出的函釋),雖然對於法官沒有法律上拘束力,但若經法官於確定終局裁判引用時,仍然可以作為人民聲請違憲審查的對象[7]。

二、判例、決議及大法庭裁定

(一)判例與決議

不論是判例或決議[8],原本都只是要提供給法官作為辦案「參考」而已,實際上對法官沒有必然的拘束力。但司法院釋字第374號解釋理由書[9]指出,因為法官能夠以「判例」作為裁判基礎,所以判例就好比是命令,可以受到大法官審查;至於「決議」,它代表最高法院和最高行政法院的統一見解,若有法官在個案中適用決議時,也能將決議當作命令看待,因此,人民可以對決議聲請違憲審查[10]。

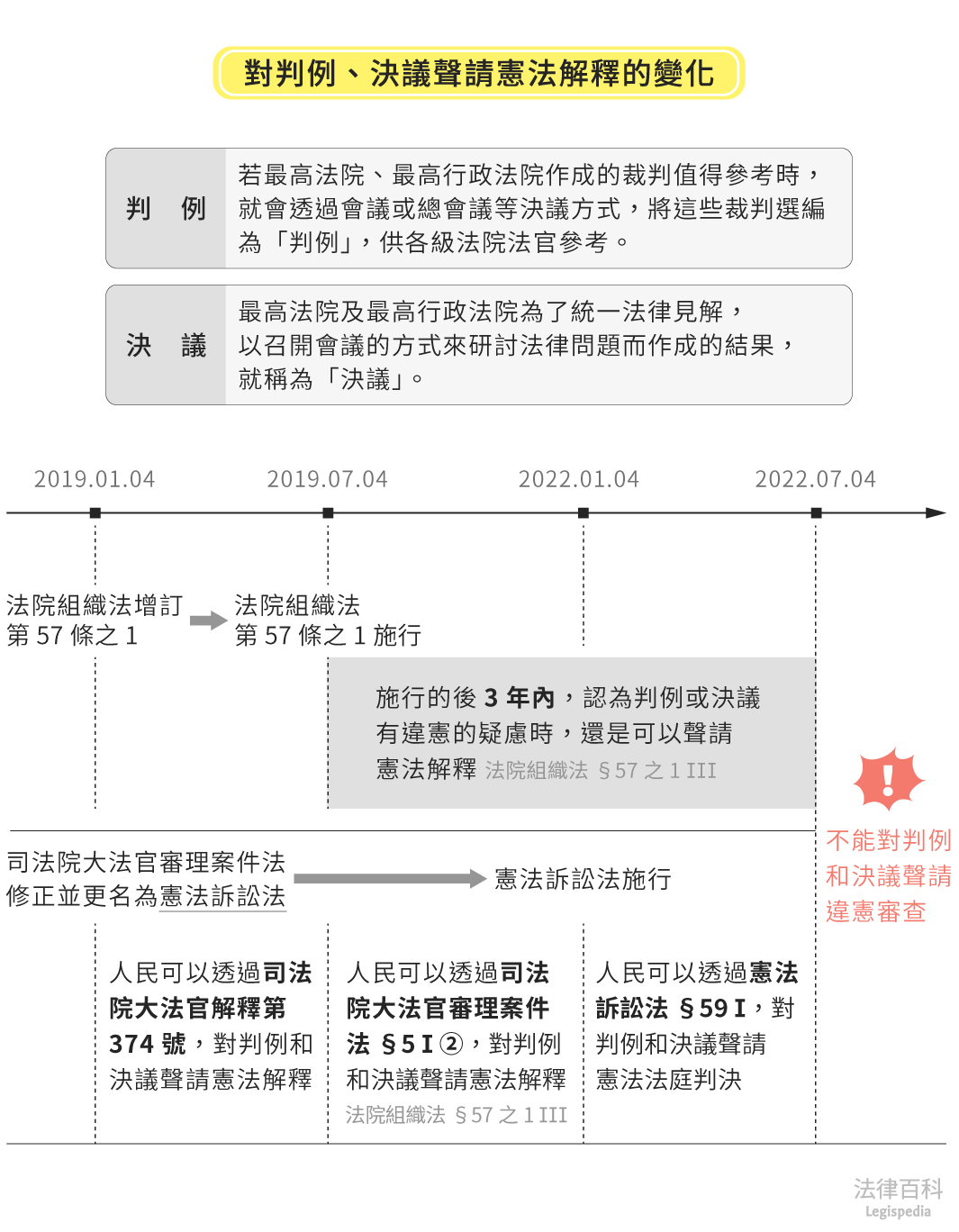

不過,判例和決議畢竟是司法權下的產物,將它們視為抽象法規範來適用,恐怕觸及了立法權,所以立法者才修法[11],明確讓判例[12]和決議失去命令的性質。但這樣將導致人民不能再對判例和決議聲請解釋憲法,影響人民聲請釋憲的權利,因此,立法者特別在法院組織法第57條之1第3項和行政法院組織法第16條之1第3項[13]規定了過渡條款,也就是自修法施行(2019年7月4日)後的3年內,人民就確定終局判決中所援用的判例、決議,認為有牴觸憲法的疑慮時,還是可以準用大審法或憲法訴訟法[14]的規定聲請憲法審查[15];但3年之後就要回歸憲法訴訟法,不得再就判例、決議聲請憲法審查(見表1、圖1)。

資料來源:楊舒婷 / 繪圖:Yen

(二)大法庭裁定

承上段所述,判例和決議都是司法權下的產物,卻有僭越權力分立、觸及立法權等疑慮,因此我國於2018年12月7日三讀通過法院組織法與行政法院組織法的部分條文,改以「大法庭」制度來取代判例和決議制度[16],如此一來,人民是否可以改成對大法庭裁定聲請釋憲呢?

答案是不行的,因為大法庭裁定是針對具體個案的法律問題表示見解,只對該案有拘束力[17],此與判例、決議具有普遍拘束力的性質不同;而且大法庭裁定屬於中間裁判,既不是確定終局裁判,也不是法律或命令,所以人民不能對大法庭裁定聲請釋憲[18]。

三、裁判

過去大法官所進行的都是「抽象」(法律規範)層面的審查,也就是針對上述的法律、命令、判例或決議本身進行審查,所以如果是「具體」的個案裁判(等於是適用法令後的結果),修法前並不在大法官解釋之列。

不過,現行的憲法訴訟法已經明定[19],人民在憲法上所保障的權利受到不法侵害,已經依照法定程序用盡審級救濟程序,對於受到不利確定終局裁判,或這則裁判和裁判所適用的法規範,認為有牴觸憲法時,是可以聲請憲法法庭為宣告違憲判決的[20]。所以,憲法法庭審查範圍已經從「抽象」(法律規範)擴張到「具體」(法律適用),大法官終於可以針對個案裁判進行審查(見表1)。

例如,因為殺人罪[21]被法院判決死刑確定的A,認為死刑制度有違憲疑義時,可以就被判處死刑確定的判決以及規定最重本刑是死刑的「刑法第271條」(也就是判決和條文兩個部分)一起聲請違憲審查。附帶一提,憲法法庭認為死刑是合憲的,不過必須在犯罪情節最嚴重,而且刑事程序經過最嚴密的正當法律程序,死刑判決才會合憲[22]。